放課後等デイサービス業界に

広く通じる情報を随時配信中!

1日3分間 子どもの話を聞こう~子ども心を開く聞き方術~

2020/06/26

羽田野ふきこ先生の子育てコラム

こんにちは。子育てアドバイザーの羽田野ふきこです。

新型コロナウイルス感染拡大の影響によって、私たちの生活スタイルは大きく変わりました。

3月…子どもたちは気づいたら休校になり、コロナの影響で学びの機会が奪われました。

大好きな友達と遊んだりみんなで給食を食べたり、思う存分体を動かしたりすることができない生活が約3ヶ月間も続きました。

様々なストレスがかかる中、子どもたちは家庭で学校の課題に取り組んだりお母さんのお手伝いをしたりして部屋の中で過ごすなど、自粛生活をがんばりました。

しかし、遅寝遅起きなど生活のリズムが崩れることや、食事が不規則になったり学習意欲が減退したりしてしまった事例も少なくないです。

「毎日遅く起きてきて、ゲームやタブレット中心の生活になってしまった」

「ルールを作ってもなかなか守れない」

「勉強にとりかかろうとしない」

「Youtubeばかり見ている」

など、お母さまからのご相談も多く寄せられました。

6月…自粛が緩和され分散登校から通常の登校が始まり、子どもたちの学校生活が戻ってきました。

これまでの時間に縛られない生活から、時間を意識して集団で過ごす生活へと変わった訳です。

学校が再開したとはいえ、これまでの学校生活とは違います。

友達と離れた距離で机を並べ、先生とも近距離で会話をしたり友達と触れ合ったりすることもできません。

友達が鉛筆を落としても拾ってあげることもできないのです。

学習の遅れを取り戻すために勉強もがんばらないといけません。

楽しみだった給食の時間も、会話が禁止になったりと、賑やかなはずの食事の時間が一変しました。

日常に戻りつつあるとはいえ、感染防止対策をしながらの学校生活…。

子どもたちも、心が安まらない生活を送っていることと思います。

「疲れる」

「朝起きるのがつらい」

「なんとなく体がだるい」

「やる気が起きない」

「学校に行きたくないな」

など、今後子どもたちに様々な言動が起きることが考えられます。

しかし、こういった子どもたちに起きる現象も、この状況の中では自然なことなのかもしれません。

大人でさえ、日曜日の憂鬱な夜を経験しているように(「サザエさん症候群」「ブルーマンデー」とも言う)、ましてや長い休校を経た子どもたちが、不安やストレスを抱えるのは無理もないことなのです。

今、このときだからこそ!大切にしたいことがあります。

それは、「子どもの話を聞くこと」・「子どもに寄り添うこと」です。

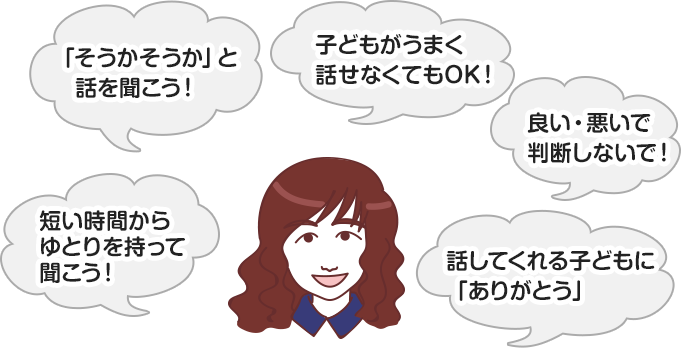

子どもの言葉に耳を傾ける

一日3分間だけ子どもの話を聞いてみてください。

子どもの言葉に耳を傾け、思いに寄り添っていくと、まだ言葉やイメージにならない内なる感覚を感じることができます。

言葉や態度といった目に見える部分だけでなく、目に見えない部分を感じていく…。

子どもの心を感じることが、現実をしっかりと見ることに繋がります。

「うんうん」

「そっかあ」

「そうなんだね」と相づちうをうったり、

「疲れたんだね」

「悲しかったんだね」

「○○だったんだね」と、子どもの言葉を繰り返したりしながら話を聞きます。

子どもは大人からすると、

「いったい何が言いたいのかよくわからない」

「あっ、また同じこと言ってる」

「もっとはっきり言って」などと言うように、はっきりしないことにイライラすることがあります。

また、「こうしたほうがいいんじゃない」「そんなことするから」「でもね…」などと、自分の考えをつい言ってしまうこともあります。

話を聞きながら、「今日の晩ご飯どうしようかな」「○○しなくちゃ」などと、無意識に他ごとを考えていることもあります。

脳には、ひっきりなしに何かの思考が浮かんでくるものです。

でも、こんなときは子どもの話そのものが聞こえなくなっているときです。

何か思考が浮かんできたら、その思考に気づき、その思考を一旦脇に置いて目の前の子どもに集中しましょう。

アドバイスがしたくなったら、子どもの気持ちを受け止めた上で最後に、「お母さんが感じたことを話してもい~い?」と子どもに伝えてからアドバイスをすることをお勧めします。

なぜなら、子どもたちはアドバイスを求めていないことの方が多いからです。

そして、親の側もゆったりした気持ちで話が聞けるよう心がけたり、時間帯を選んだりしましょう。

聞くことで安心感が育まれます

話を聞いてもらうだけで、子どもは安心感に包まれます。

分かってもらえたという喜びを感じることができます。

気持ちが軽くなり、元気が出ます。

もっと話したい!聞いてもらいたい!という思いが芽生えます。

お話し好きな子になります。

親子の距離感が縮まり、信頼関係が構築されます。

毎日ほんのちょっとの時間でいいのです。

「うんうん、そうかそうか」と聞いてくれる人が、最も身近にいるお母さんだったら、(スタッフさんだったら…先生だったら)子どもにとってこんなに嬉しいことはありません。

子どもに今やってあげたいこと…。

『一日3分間だけ、子どもと向き合って話を聞くこと』

みなさんも、今日から始めてみませんか?

(最後までお読みいただき、ありがとうございました。)

さいごに

HUGでは放課後等デイサービスを運営している事業者様の為に成長療育支援システムを開発しています。

書類作成や日々の記録業務の他、保護者様と子どもたちの情報の共有する機能など施設運営に役立つ機能が満載です。

ぜひ、ご検討ください!

HUG 成長療育支援システムの詳細はこちら

(1) 「何度言ったらわかるの?」をやめて子どもに思いを伝える方法

(2) あなたの口癖はなんですか?口癖から分かる自分の思考とお子さんへの接し方

(3) 叱る前に子どもの想いを聞いて考える力を育てよう

(4) 自分を知る、我が子を知るリフレーミングの力をつけよう

(5) 一人ひとりの「可能性」を伸ばすリフレーミングの力

(6) 『どんな自分になりたい!?』今年一年がんばること、努力することを漢字一文字で表してみよう!

(7) 秋のおもちゃ大集合!!自己発見・自信・次への活力に繋がる活動とは

(8) 子どもを依存型にしない『のびのび子育て法』とは

(9) 新学期は「生活のリズム」のとりもどしをはやく

(10) 今からでも遅くない!夏休みにできる3つのこと

著者紹介

教師歴33年! 親子で幸せになるポイントを提案!

子育てアドバイザー:羽田野富喜子(はたのふきこ)

○元小学校教諭・幼稚園教諭

○人財教育サポーター

○ハートフルコーチ

○NLPエグゼクティブトレーニング修了

○ソリューション・フォーカス・アプローチセミナー修了

■講師プロフィール

教師生活33年(内、特別支援学級3年)。一貫して教育の仕事に携わる。

学級崩壊したクラスを立て直すなど、「自己肯定感を育む学級・感動ある授業の創造」を目指して実践。

3000人以上の親子と関わり、子どもの心の声に耳を傾け親と共に悩み考え、「子育て支援・保護者の自分育て支援」を行い現在に至る。

2014年3月に教師を早期退職し、心理学やコーチングをベースに個人相談・保護者向けの子育てワークショップ・講演・障がい児セミナーなど、ニーズに応じて各種子育てコーチング・講座を主宰。さらに、教師指導講師や企業研修講師も務める。

"子どもを幸せに導くためには、自分自身が幸せになること"をモットーに、これまでの経験から自己肯定感に着目し、「自分らしく生きる」ために"何に気づきどのように生きることが大切なのか…"など、親子で幸せに生きる生き方を提案している。

■活動内容

○子育てがもっとラクになる!子育てワークショップ

○保護者のための子育て支援講座

○パーソナルコーチング(個人相談)

○グループコーチング(グループセッション)

○教師のための学級経営講座

○子育てコーチング講座

関連する記事

メールマガジンの登録

新着記事や放課後等デイサービスに関するお役立ち情報をお届けします!

- アクセスランキング

- カテゴリ

- 最新の記事

-

-

看護の視点を取り入れたアセスメントで的確な療育につなげるために【株式会社イクシオ様】

-

「あなたは、そのままで良いんだよ」と伝えられる場所【株式会社ソノママ様】

-

相談支援事業所について

-

【義務化】児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の目的と留意点について

-

発達特性には早期療育と脳科学の視点を【特定非営利活動法人風の詩様】

-

5領域と一人ひとりにしっかりと関わる個別支援【医療法人社団ゆずか様】

-

地域のお困りごとを解決するために事業展開

-

会社も利用者も地域に根付いていく【株式会社ネオハル様】

-

事業所と保護者の想いを繋ぐ相談支援専門員

-

「子どもを人間として見る」学問の視点に立った療育【一般社団法人かりなぽーと様】

-